Es ist aber kein Anlass, sich zurückzulehnen und Entwarnung zu geben. Im Gegenteil. Jetzt kommt der zweite Akt des Zinskrieges. Manches spricht dafür, dass er eher noch schwieriger wird. Das liegt zum einen daran, dass das weltwirtschaftliche Umfeld 2016 komplizierter ist. Zum anderen entwickeln sich die Positionen auf beiden Seiten des Atlantiks in unterschiedliche Richtung.

Die Europäische Zentralbank hat deutlich gemacht, dass sie keinerlei Abstriche an ihrer Politik zu machen gewillt ist. Sie ist im Gegenteil entschlossen, die Lockerung noch zu verstärken. Das ist nicht nur eine theoretische Möglichkeit. Wenn die Ölpreise weiter fallen, was angesichts der Situation im Nahen Osten nicht unwahrscheinlich ist, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Inflation ungeachtet binnenwirtschaftlicher Preissteigerungstendenzen in Deflation umschlägt. Dann wird Draghi bei der ultralockeren Geldpolitik noch zulegen wollen.

Andererseits gibt es aber auch Gegenargumente. Die konjunkturelle Erholung im Euroraum ist in Gang gekommen. Die Kreditgewährung nimmt wieder zu. Weitere monetäre Impulse sind eigentlich nicht mehr erforderlich. Der Widerstand im Governing Council der EZB gegen zusätzliche Lockerungen wird daher zunehmen. Das macht die Sache nicht leichter. Es wird freilich nicht dazu führen, dass der Kurs der Geldpolitik grundlegend umgekehrt wird.

Auch bei der Federal Reserve wird der Richtungsstreit bei der Umsetzung der geldpolitischen Normalisierung weitergehen. Früher folgten in ähnlichen Phasen auf die erste Zinserhöhung unmittelbar danach weitere Zinsschritte. 1994 ging es sieben Mal hintereinander nach oben, 2004 sogar siebzehn Mal. Das wird diesmal nicht so sein. Das liegt zum Teil an der politischen Situation. Die Notenbank darf nicht den geringsten Anschein erwecken, den Präsidentschaftswahlkampf zugunsten des einen oder anderen Kandidaten zu beeinflussen. Sie muss auch sonst alles tun, um nicht in die Schusslinie der Politik zu geraten. Es gibt im Kongress starke Kräfte, denen die Unabhängigkeit der Notenbank ein Dorn im Auge ist.

Hinzu kommt, dass die US-Konjunktur nicht so stark ist, wie viele meinen. Sie leidet unter dem hohen Wechselkurs, den niedrigen Ölpreisen (wegen ihres Einflusses auf die eigene Ölindustrie) und der unsicheren Situation in den Schwellen- und Entwicklungsländern. Der Worst Case wäre, dass der Aufschwung in den USA zum Stillstand kommt und die Notenbank gezwungen wäre, die Leitzinsen wieder zu senken. Unter diesen Umständen ist im kommenden Jahr maximal mit zwei oder drei Zinserhöhungen zu rechnen. Die Federal Funds Rate wird Ende 2016 um die 1 Prozent liegen, also deutlich unter dem, was man eigentlich als Normalisierung ansehen würde. Es wird also noch einen dritten Akt des Zinskrieges geben.

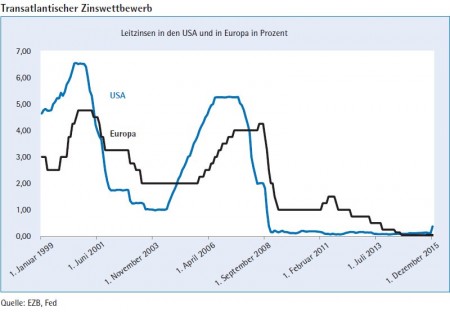

Was ergibt sich aus dieser Konstellation für die Märkte? Wenn alle mit der gebotenen Vorsicht ans Werk gehen, der transatlantische Dialog der Zentralbanker nicht abbricht und wenn alle Maßnahmen mit Augenmaß getroffen und kommuniziert werden, muss es 2016 nicht zu größeren Verwerfungen kommen. Was immer wieder übersehen wird: So eine Situation wie wir sie heute haben, gab es vor zehn Jahren schon einmal. 2004 hob die Federal Reserve die Zinsen noch drastischer an, als das diesmal passieren wird. Die Europäische Zentralbank folgte dem erst mit eineinhalb Jahren Verspätung. Diesmal könnte es ähnlich werden. Eine Katastrophe war das damals nicht. Allerdings hat die EZB in jeder Zeit auch nicht weiter gelockert und den Schwellen- und Entwicklungsländern ging es nicht so schlecht.

Auf was man sich freilich einstellen muss: Es wird mehr Volatilität geben. Bereits im vergangenen Jahr sind die Schwankungen an den Märkten gestiegen. Das wird sich fortsetzen. Es wird nicht so schlimm werden wie in der Finanzkrise 2007/2008. Aber es wird für jeden Anleger gut sein, sich warm anzuziehen und sich auf größere Bewegungen einzustellen. Dies gilt auch deshalb, weil die Bewertungen der Märkte seit dem vergangenen Jahr noch einmal gestiegen sind und der Aufschwung der Kurse inzwischen einer der längsten der Geschichte ist. Das macht ihn anfälliger für Störungen.

Ein besonderes Problem wird sich an den Devisenmärkten ergeben. Der US-Dollar hat sich bereits 2015 aufgewertet. Viele erwarten, dass das so weitergeht und dass der Euro gegenüber dem US-Dollar unter die Parität fällt. Das kann passieren, muss aber nicht. Die Zinsen sind nicht der einzige Faktor, der die Wechselkurse beeinflusst. Die Konjunktur läuft in Europa besser als in den USA. Die Europäer haben einen Leistungsbilanzüberschuss, die Amerikaner ein Leistungsbilanzdefizit. Die Europäer profitieren von dem niedrigen Ölpreis, die Amerikaner nicht, jedenfalls nicht in dem Maße. Reiche Ölstaaten könnten Gelder trotz der Zinserhöhung aus dem US-Dollar abziehen, weil sie die Mittel zu Hause brauchen. Der US-Dollar könnte in dieser Situation vielleicht am Ende nicht der Gewinner sein, sondern der Verlierer. Bei der US-Zinserhöhung vor zehn Jahren ist der US-Dollar per saldo nicht gestiegen.

Schwierigkeiten ergeben sich weiter für die Schwellenländer. Sie sind noch weit von einer Gesundung entfernt. Sie leiden unter den sinkenden Rohstoffpreisen. Viele von ihnen haben Reformen nachzuholen, die in den Jahren hohen Wachstums versäumt worden waren. Es gibt Korruption und Unruhe in der Bevölkerung. China ist mitten in einem Strukturwandel, der noch Jahre dauern wird. In einem solchen Umfeld sind weitere zinsbedingte Kapitalabflüsse nicht nur besonders schmerzlich, sie können auch explosiv wirken.

Insgesamt sind das leider nicht so gute Aussichten, wie wir uns das für den Jahreswechsel eigentlich wünschen. Das Beste, was wir unter diesen Umständen erwarten können ist, dass wir in einem Jahr sagen können: Es war wenigstens nicht schlimmer als 2015. Sich ein besseres Ergebnis vorzustellen fällt schwer.