Sie befinden sich hier: Home › Kreditwesen › Themenschwerpunkte › Aufsätze › Der steinige Weg aus der expansiven Geldpolitik

Aufsätze

15.11.2016

Der steinige Weg aus der expansiven Geldpolitik

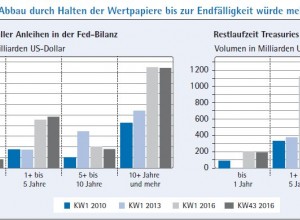

Abbildung 1: Passiver Abbau durch Halten der Wertpapiere bis zur Endfälligkeit würde mehr als zehn Jahre dauern Quelle: Macrobond

Dieser Artikel ist Teil unseres Online-Abo Angebots.